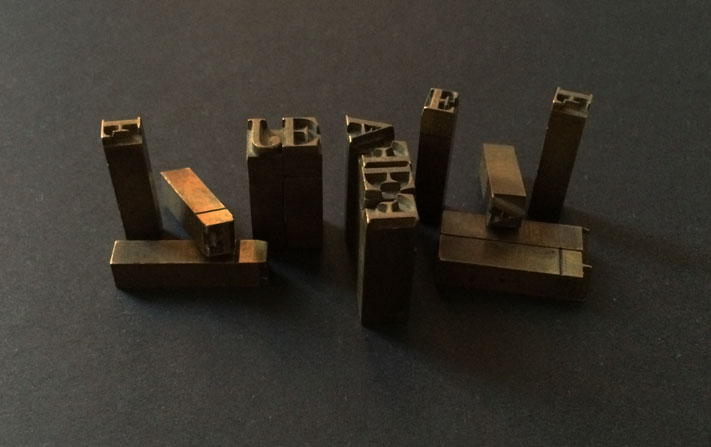

34. Ars combinatoria

|

Los orígenes del arte se sitúan en zonas de penumbra, en territorios sombríos que escapan a la pura lógica, para adentrarse en los pliegues recónditos de la imaginación. Existen disposiciones, organizaciones y correspondencias entre las cosas que implican una particular armonía. Como ocurre con los sonidos o los signos del alfabeto, algunas combinaciones precisas —de entre la infinitud de las posibles—, algunas relaciones espaciales y materiales, facilitan al espíritu un territorio propio al que retornar una y otra vez para encontrarse de nuevo en casa, alejado de la hostilidad del mundo. En ocasiones se nos hace partícipes de una verdadera patria espiritual y cultural, de una particular continuidad entre las figuras del mundo y nuestras fibras más secretas que, como un reflejo, se reconocen en ellas, y nos advierten que algo revelador ocurre a nuestro alrededor. Reconocimientos interiores nos descubren particulares disposiciones en las que la mente se abre a nuevos e insospechados horizontes. De estos remolinos profundos, de estas convicciones íntimas, nos habla Mallarmé en un memorable discurso de 1894 titulado: “La música y las letras” en el que describe tantas de nuestras inquietudes contemporáneas: “Puede llegarnos un hombre, en el olvido completo —nunca interesa olvidar que tal vez olvide adrede— del amontonamiento intelectual de sus contemporáneos, con el fin de aprender, de acuerdo con algún recurso muy simple, la sinfónica ecuación propia de las estaciones del año, por ejemplo —hábito de rayo de luz y de nube; dos o tres observaciones análogas a estos ardores, a estas intemperies, en las cuales nuestra pasión manifiesta depender de diferentes cielos: si, recreándose a sí mismo, se ha esmerado en conservar, en medio de su embarazo, de una manera estricta, una devoción por las veinticuatro letras, tal como se han fijado, debido al milagro de la infinitud, en alguna lengua —la suya—, hasta conseguir su transfiguración en la palabra sobrenatural, el verso, entonces, este civilizado edénico posee, por encima de cualquier otro bien, el principio de las felicidades, una doctrina y, al mismo tiempo, un territorio: cuando su iniciativa, o la fuerza virtual de los divinos caracteres, le muestran cómo debe transformarlos en obra. Con la ingeniosidad de nuestros fondos, esta herencia —la ortografía, los antiguos logogrifos— aísla, al ser Literatura, espontáneamente, una manera de digitar. Medio, ¡qué más podía ser! principio. El giro de determinada frase, o la lanzada de un dístico, calcados de nuestra confirmación, favorecen la explosión, en nosotros, de apreciaciones y de correspondencias. Considero, estrictamente —habiendo apartado los folios de sus estudios, rúbricas y pergaminos— la lectura como una actividad desesperada. Y así, toda industria ha fracasado en la fabricación de la felicidad, ya que su organización no se encuentra a su alcance: conozco momentos que, por culpa de una disposición secreta, nada puede satisfacer. Algo distinto… da la impresión de que el disperso temblor de una página sólo pretende diferir, allí donde palpitara de indiferencia, la posibilidad de algo distinto. Sabemos, cautivos de una fórmula absoluta, que, en verdad, sólo existe lo que existe. Si apartáramos con prontitud, como pretexto, el engaño, acusaría nuestra falta de lógica y nos negaría el placer que pretendemos: pues este más allá es su agente, y el motor, diría, si no me repugnara efectuar, en público, el desguace impío de la ficción y, consecuentemente, del mecanismo literario, con el fin de mostrar su pieza principal, o nada. Pero me inclino ante la moda de proyectar —gracias a determinada superchería— hacia elevaciones prohibidas ¡y de rayo! la ausencia, consciente, entre nosotros, de todo cuanto desborda en las alturas. Para qué sirve todo esto. Para un juego. Con vistas a que una atracción superior, cual si proviniera de un vacío —tenemos derecho a ello—, al extraerlo de nosotros mismos, gracias al hastío de las cosas, en el caso de que éstas se instalaran sólidas y preponderantes, las separara desesperadamente hasta llenarse de ellas, pero también, hasta dotarlas de un resplandor, a través de los espacios vacantes, en medio de fiestas en plena libertad, y solitarias. Yo, por mi parte, no le exijo menos a la escritura, y voy a demostrar mi postulado. La Naturaleza existe; nada se le puede añadir; sólo ciudades, las vías férreas y algunas invenciones que forman parte de nuestro material. El único acto posible —el único, y así será siempre— consiste en aprehender las correlaciones, mientras tanto, raras o múltiples, según algún estado interior que quisiéramos dilatar de acuerdo con nuestro deseo —simplificar el mundo. Como si se tratara de crear: la noción de un objeto, en ausencia, que nos falta. Esta ocupación es suficiente —comparar los aspectos y su número, de tal manera que éste roce nuestra negligencia: para despertar en ella, cual decorado, la ambigüedad de unas cuantas hermosas figuras, en sus intersecciones. El arabesco total, que las religa, ofrece cambios vertiginosos, en espanto, en cuanto se los reconoce; y concordancias ansiosas. Y nos advierten, gracias a determinada desviación, en vez de desconcertarnos, y también porque en su semejanza consigo misma, ésta, nos la borra, al confundirla. Criptografía melódica silenciada, de temas que componen una lógica, con nuestras fibras. Qué agonía, también, la que agita a la Quimera, al derramar por sus heridas de oro la evidencia de todo el ser semejante: ninguna torsión vencida falsea o transgrede la omnipotente Línea, distanciada entre cualquier punto y cualquier punto, con el fin de instituir la idea; salvo, bajo la cara humana, misteriosa, en la medida en que es pura una Armonía. Sorprender todo esto, de manera habitual, consignarlo, es algo que me hiere como una obligación propia de quien desencadenó el Infinito; cuyo ritmo, por las teclas del clavecino verbal, se doblega, como ante la interrogación de la mano en ejercicio, en el empleo de las palabras, aptas, aunque cotidianas. Qué es —respondamos con veracidad— la Literatura, sino esta persecución mental, llevada, como discurso, con el fin de definir o de probar, respecto de sí mismo, que el espectáculo está de acuerdo con una imaginativa comprensión, y que uno tiene la esperanza —ello es verdad— de reflejarse en él. Sé que la Música, o lo que así llamamos de manera convencional, en una acepción normal, limitándola a las ejecuciones concertantes materializadas con la ayuda de las cuerdas, los cobres y las maderas, y la licencia, además, mediante la cual se adjunta la palabra, esconde una ambición, la misma: salvo que nada nos dice al respecto, pues no hace confidencias de buen grado. Sin embargo, en el trayecto —hace unos instantes— de las sinuosas y movedizas variaciones de la Idea, que el escrito pretende fijar, pudo ocurrir, tal vez, que algunos de ustedes intentaran comparar con semejantes frases una reminiscencia de orquesta: en la que, a internadas en zonas de penumbra, tras inquietantes remolinos, le sucede, de golpe, el eruptivo y múltiple sobresalto de la claridad, como si se tratara de las cercanas irradiaciones de un amanecer: todo sería vano, si el lenguaje, al volver a templarse y al volar, en el salto aéreo del canto, no le atribuyera, al purificarse, un sentido. Consideren nuestra investigación, como llegada a buen término: puede haber un intercambio, debe imponerse, más bien, a cambio de la triunfal contribución, el verbo, que a duras penas, y quejumbrosamente, acepta la instrumentación en un momento dado, para que las fuerzas de la vida no permanezcan ciegas ante su esplendor, latentes y selladas. Reivindico la vuelta al silencio imparcial, con el fin de que el espíritu intente repatriarse, de todo —choques, deslizamientos, trayectorias ilimitadas y certeras, cierto estado opulento, huidizo, de pronto, una incapacidad deliciosa de acabar, determinado atajo, cierto trazo: todo un instrumental; salvo el tumulto de las sonoridades, transmutables, aún, en sueño.” (1) (1) Mallarmé, Stephane, “La música y las letras” (1894), traducción de Javier del Prado. |